はじめに:パチンコ店の急激な減少の実態

日本におけるパチンコ店舗数は、最盛期の1990年代半ばには約18,000店あったが、2025年にはついに6,000店を下回りました。この急激な減少には、単一の要因ではなく、社会経済的変化、規制強化、消費行動の変容などが複雑に絡み合っています。本記事では、多角的な視点からこの現象を分析していきます。

【全日遊連加盟店舗調査】

パチンコホール数6,000店舗割れ、25年2月の営業店舗数は5,969店舗調査

記事引用元 P-world

社会構造の変化と人口動態

少子高齢化の進行はパチンコ産業に深刻な影響を与えている。主力客層であった団塊世代が高齢化し、来店頻度が減少。一方で若年層のパチンコ離れが顕著で、30代以下の客層獲得に苦戦している。内閣府調査では、20代のパチンコ経験率が2000年の約50%から2020年には20%以下にまで低下している。

また、都市部への人口集中も影響している。地方では人口減少により店舗の採算が取れなくなり、閉店が相次いでいる。逆に都市部では不動産価格の高騰や再開発により、立地確保が困難になっている。

規制強化の影響

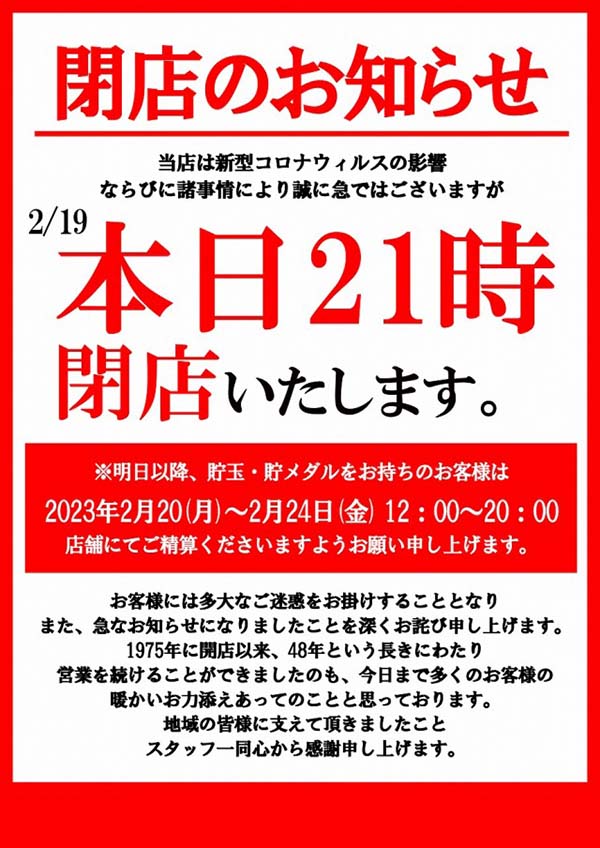

2000年代以降の規制強化は業界に大きな打撃を与えました。特に2018年の改正風営法では、パチンコ・パチスロの出玉規制が強化され、客単価の減少を招きました。警察庁のデータによると、規制実施後2年間で約1,000店舗が閉店しています。

娯楽の多様化と価値観の変化

スマートフォンゲームや動画配信サービスなど、家庭内娯楽の充実により、わざわざ外出してパチンコを楽しむ必要性が低下している。特に若年層では、ゲームアプリのガチャシステムがパチンコに似た感覚を提供しているとの指摘もあります。

さらに、ギャンブル依存症への認識の高まりや、社会的責任投資の観点から、パチンコをネガティブに捉える風潮が強まっている。企業によっては社員のパチンコ利用を就業規則で禁止するケースもあります。

※就業規則でパチンコ・スロットや公的ギャンブルを禁止することは本来はOUT行為です。

経済環境の悪化

長引く経済の低迷と物価上昇により、娯楽費としてパチンコに回せる可処分所得が減少している。総務省の家計調査では、娯楽費に占めるパチンコ支出の割合が過去10年で約40%減少した。

また、人件費と光熱費の高騰も経営を圧迫。特に2022年以降のエネルギー価格上昇は、大量の電力を消費するパチンコ店にとって深刻な問題となっています。

業界の対応と今後

パチンコ業界も手をこまねいているわけではない。高級アミューズメント施設への転換や、飲食・エンタメとの複合化を図る店舗が増加。一部ではVR技術を導入するなど、新しい体験の提供に努めている。

また、IR(統合型リゾート)参入を見据え、カジノとの差別化を模索する動きもある。ただし、これらの取り組みには多大な投資が必要で、全ての店舗が対応できるわけではない。

結論:パチンコ産業の転換期

パチンコ店舗数の減少は、単なる業界の縮小ではなく、日本社会の構造変化を反映した現象と言える。今後は、店舗数の減少が一層進む一方で、生き残った店舗はより付加価値の高いサービスを提供する方向に進化していくと考えられる。パチンコという日本の独特な娯楽文化が、この転換期をどう乗り越えていくか、注目されます。

補足ですが、キャッシュレス決済が普及する中、現金中心のパチンコ業界は対応が後手に回り、利便性の面で競争力を失った面があるといわれていますが、キャッシュレス決済にすると現金商売の良さがなくなりキャッシュフローが悪化しますし、キャッシュレス決済は借金ではなく翌月には請求がきます。それを考えるとキャッシュレス決済に希望はないと思います。

【パチンコ店閉店の関連記事】

コメント